Forschungsbereich Smart Software Business

Die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung stellt v.a. klassische Branchen, in denen ehemals Produkte und Dienstleistungen mit einem relativ geringen Softwareanteil Wertschöpfungsgegenstand waren, unter einen enormen Wettbewerbsdruck. Klassische Branchen sind dazu gezwungen, ihre bestehenden Geschäftsfelder neu auszurichten, um gegen aufstrebende Unternehmen mit software-intensiven Produkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Neuausrichtung führt häufig zu einer Digitalisierung des bestehenden Produkt- und Dienstleistungsportfolios oder gar der Entwicklung gänzlich neuer Leistungen. Dabei stehen Unternehmen oftmals vor der Herausforderung ihre Geschäftsmodelle entsprechend einer Wertschöpfung durch software-intensive Produkte innerhalb von kooperativen Wertschöpfungsnetzwerken auszurichten.

Software-intensive Produkte werden als multidisziplinäre Produkte bzw. hybride Leistungsbündel verstanden, wobei der Softwarekomponente eine ausschlaggebende Relevanz in ihrer Wertschöpfung zuzuschreiben ist. Die Multidisziplinarität impliziert eine Konvergenz von bislang separat behandelten Disziplinen, die sich in ihren Eigenschaften deutlich unterscheiden. Eine dadurch entstehende Komplexität schlägt sich mitunter in der Produktentwicklung von software-intensiven Produkten nieder. So unterscheiden sich beispielsweise Softwareprodukte von physischen Produkten in ihren Entwicklungszyklen erheblich. Entsprechend wird in der Softwareentwicklung häufig zu agilen Prozessmodellen (z.B. Scrum) geschritten, während die Entwicklung von physischen Produkten i.d.R. unter plangetriebenen Prozessmodellen (z.B. V-Modell) stattfindet.

Die Produktentwicklung von software-intensiven Produkten erfordert eine Integration plangetriebener Prozessmodelle mit agilen Prozessmodellen. Dabei ist es notwendig, ein über die einzelnen Disziplinen hinwegreichendes, gemeinsamehttps://opencms.uni-stuttgart.de/fak10/bwi/institut/team/Model/s Verständnis der Anforderungen zu schaffen. Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung eines Prozessmodells zur Produktentwicklung von software-intensiven Produkten durch die Integration von agilen mit plangetriebenen Prozessmodellen unter Fokussierung relevanter Techniken des Requirements Engineerings.

laufend

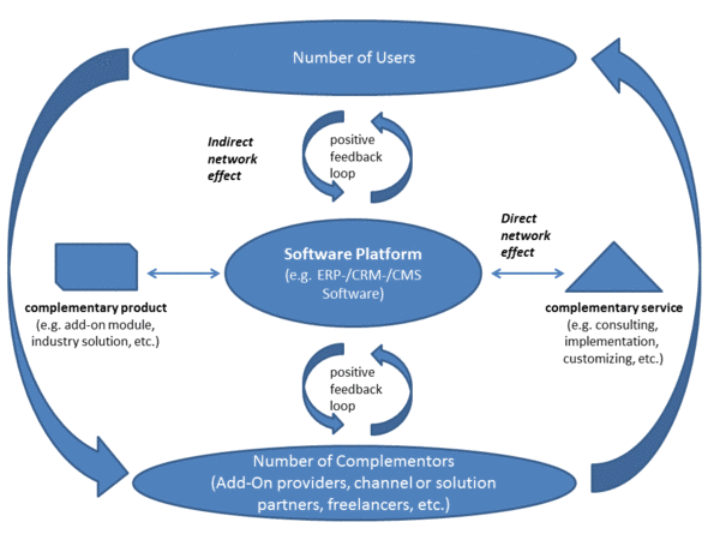

Im Rahmen des Forschungsprojekts Individualisierung von Unternehmenssoftware im Kontext organisatorischer Netzwerke (INDUS.NET) sollen ausgehend von zu identifizierenden Erfolgsfaktoren empirisch abgesicherte Empfehlungen erarbeitet werden, welche Unternehmen in der Praxis als Bezugsrahmen für die effektive und effiziente Gestaltung der Individualisierung von Unternehmenssoftware dienen können. Dabei wird ein Kontingenzansatz verfolgt, d.h. je nach Situation (z.B. Größe des Anbieters, Art des verfolgten Geschäftsmodells, Art der angebotenen Software oder Art des organisatorischen Netzwerks) sollen differenzierte Empfehlungen für die unterschiedlichen Akteure im Umfeld von Unternehmenssoftware ausgesprochen werden. Dem besonderen Umstand der Erosion von Unternehmensstrukturen und zunehmenden Vernetzung (z.B. durch Software-Ökosysteme, Software-Plattformen oder Open Innovation) wird hierbei besonders Rechnung getragen.

abgeschlossen

Im Zuge des digitalen Wandels werden zunehmend physische Produkte durch IT-Bestandteile ergänzt oder auch ganz ersetzt. Es entstehen aber auch Produkte bei denen physische und IT-Anteile oder auch menschliche Services gleichwertig sind – diese werden als hybride Produkte bezeichnet. Nach aktuellem Stand unterscheidet sich die Konzeption und Vermarktung von Sach- und Dienstleistungen substanziell und wird in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen betrieben. Das gemeinsame Vorhaben untersucht die Voraussetzungen für die systematische und ausgewogene Integration von Methoden und treibt deren Ausgestaltung voran. Dabei wird insbesondere der kundenorientierte Ansatz für die Produktkonzeption und Vermarktung wie er sich in der ISO 16355 niederschlägt weiterentwickelt. Ziel ist die Entwicklung eines Leitfadens in konkreten Projekten im Sinne des Design Science Research.

Kooperationsprojekt der Universität Stuttgart, Prof. Dr. G. Herzwurm und Prof. Dr. Wolfram Pietsch, FH Aachen

abgeschlossen

Im Rahmen der sozioökonomischen und technologieinduzierten Veränderungen in Industrie und Gesellschaft, die im alltäglichen Sprachgebrauch unter dem Schlagwort „Digitalisierung“ zusammengefasst werden, werden Unternehmen praktisch aller Branchen unter erheblichen Druck zur Veränderung gesetzt. Geschäftsmodelle, welche die Entwicklung und Verkauf monolithischer Produkte zum Gegenstand haben, werden zunehmend durch sog. hybride Leistungsbündel ersetzt. Es entstehen komplexe Ökosysteme aus (Software-)Plattformen und entsprechenden komplementären Angeboten.

Gleichzeitig sind die Unternehmen gezwungen, die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich zu verkürzen und neue Technologien möglichst schnell in vermarktbare Produkte umsetzen.

Teilprojekt

Technologieinduzierte Entwicklung neuer Wertversprechen im Software-intensive Business

Die Spezifika des Software-intensive Business wie die Verbreiterung des Lösungsraums durch das Entstehen hybrider Produktleistungsbündel und der sich weiter beschleunigende Wandel des Geschäftsumfelds (oft beschrieben durch das "VUCA"-Phänomen, wonach das Umfeld insb. durch die Zunahme von vier Eigenschaften, nämlich Geschwindigkeit, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit geprägt ist) führen zu einer Reihe an Herausforderungen bei der Gestaltung von Wertversprechen, welche zentraler Aspekt neuer Geschäftsmodelle darstellen.

Steht dabei nicht die Nachfrage der Kunden am Beginn der Entwicklung sondern sollen neue Technologie Ausgangspunkt der Entwicklung sein, kommen kundenorientierte Methoden wie Quality Function Deployment (QFD) an ihre Grenzen. QFD wird bereits seit den 1960er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die methodengestützte Verbesserung der technischen und relativen Qualität bestehender Produkte eingesetzt. Dabei fokussiert QFD insbesondere auf die Analyse und Synthese der Verbindung zwischen Kunde und Produkt ("Fit"). Diese Besonderheit macht QFD für die Untersuchung und Entwicklung neuer Wertversprechen relevant.

Im Rahmen des Projekts wird untersucht, inwieweit sich die in QFD inhärente Logik auch auf die methodengestützte Analyse neuer Technologien auf die erzielbare relative Qualität bei bisher noch zu definierenden Kundensegmenten eingesetzt werden kann. Das Ziel ist daher die Konzeption und Evaluierung eines Value Proposition Deployments, das QFD auch für die Anwendung im technologieinduzierten Entwicklungsumfeld neuer Wertversprechen verwendbar machen soll.

abgeschlossen

Praxisvortrag zum Value Proposition Deployment ISPMA Summit Online Recharge

Problemstellung

Nach einer „Qualitätswelle“ in den 90er Jahren durch TQM, ISO 9000, CMMI und anderen Ansätzen, standen in den letzten Jahren eher innovative und agile Ansätze wie Scrum und Design Thinking bei der Softwareentwicklung im Vordergrund. Die fortschreitende Digitalisierung und hohe Bedeutung der IT für alle Branchen erfordern jedoch aktuell ein Umdenken: Bei softwareintensiven Konzepten wie Industrie 4.0 und Autonomen Fahren bergen Mängel in der Software-Qualität nicht nur hohe Risiken für den geschäftlichen Erfolg, sondern auch für Gesundheit und Sicherheit.

Ziel

Ziel des Projektes ist es, den Stand von Forschung und Praxis im Bereich Software-Qualitätsmanagement zu analysieren. Anschließend soll eine Einschätzung geliefert werden, inwieweit die vorliegenden Ansätze den Anforderungen an Software-Qualität von agilen und digitalen Geschäftsfeldern genügen. Methodisch kommen hierbei Instrumente wie Strukturierte Literaturanalyse, Web-Recherchen (angebotene Seminare, Produkte, Dienstleistungen, Software etc.) und Trend-Analysen (z. B. mittels Google-Trend) zum Einsatz.

abgeschlossen

In softwareintensiven Geschäftsumgebungen stehen die Produktentwicklungsaktivitäten vor der Herausforderung, zwei relevanten Trends gerecht zu werden, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Einerseits gewinnen agile Vorgehensmodelle (z. B. Scrum) an Bedeutung, da ein hochdynamisches Geschäftsumfeld kurze Produktlebenszyklen erfordert. Andererseits führen die zunehmende Globalisierung sowie die multidisziplinäre kooperative Produktentwicklung zu geografisch verteilten Projektumgebungen. In diesen Umgebungen treten eine Vielzahl von organisatorischen Problemen (z. B. Kommunikations- oder Kollaborationsprobleme) auf. Diese beiden Trends konfrontieren Wissenschaft und Praxis mit Problemen, die bisher unzureichend erforscht sind. Agile Vorgehensmodelle, insbesondere Scrum, sind nicht vollständig konsistent mit den Gegebenheiten verteilter Projektumgebungen. So erfordern agile Vorgehensmodelle in der Regel eine persönliche, synchrone Kommunikation, während eine umfangreiche Dokumentation vermieden wird. Im Gegensatz dazu erfordern verteilte Projektumgebungen eine unpersönliche, asynchrone Kommunikation (z. B. über E-Mail, Software-Tools etc.) sowie ein hohes Maß an Dokumentation.

Der Widerspruch dieser beiden Trends führt in der Praxis häufig zu einer Methodenanpassung und -konfiguration, sodass agile Vorgehensmodelle mit plangetriebenen Vorgehensmodellen zu sogenannten „hybriden Vorgehensmodellen“ integriert werden. Traditionelle Requirements-Engineering-Aktivitäten gewinnen an Bedeutung, wenn es um hybride Vorgehensmodelle geht, die agile und plangetriebene Vorgehensmodelle integrieren. Im Kontext der Priorisierung des Product Backlogs benötigt Scrum eine methodische Unterstützung für die Priorisierung von Anforderungen.

Allerdings gibt es bis heute kein Software-Werkzeug, das die Priorisierung von Anforderungen in verteilten Scrum-Softwareentwicklungsprojekten unterstützt. Das Forschungsprojekt SWAPS hat zum Ziel, ein Software-Werkzeug zu entwickeln, das auf einer ausgerichteten, wissenschaftlich fundierten Methodik basiert.

Bei SWAPS handelt es sich um ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Forschungsprojekt im Rahmen des Software Campus.

Konsortium/Projektpartner:

- Universität Stuttgart, BWI, Abt. VIII: Wirtschaftsinformatik II (WIUS)

- Software AG

- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

- EIT ICT Labs Germany GmbH ("Software Campus")

laufend

Das Forschungsprojekt GSaME untersucht den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Entscheidungsunterstützung bei der Wiederaufbereitung und dem Recycling von Batterien. Angesichts des wachsenden Bedarfs an nachhaltigen Batteriekreisläufen analysiert das Projekt die Potenziale und Risiken von KI-Technologien im produktiven End-of-Life-Management. Dabei werden Einflussfaktoren identifiziert, experimentell untersucht und in ein Vorgehensmodell überführt, das durch einen Software-Demonstrator validiert wird. Ziel ist es, praxisorientierte Handlungsempfehlungen für eine effiziente und nachhaltige Nutzung von Batterien zu entwickeln.

laufend

Das Forschungsprojekt DT-INFODATVO entwickelt ein Konzept zur Bewertung und Charakterisierung von Datenassets, um den sicheren und effizienten Datenaustausch zwischen Organisationen zu erleichtern. Eine zentrale Herausforderung ist die Unsicherheit vieler Unternehmen beim Teilen sensibler oder wettbewerbsrelevanter Daten. Das Projekt, gefördert vom BMBF, zielt darauf ab, den Schutzbedarf, Wert und Risiken von Daten systematisch zu erfassen und durch strukturierte Prozesse die Transparenz und Sicherheit in Datenökosystemen zu erhöhen. Erste Ergebnisse umfassen eine Taxonomie zur Datenbewertung, die Unternehmen beim sicheren Datenaustausch unterstützt.

laufend

Der Entwicklungsprozess eines Produktes lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen, wobei dem Requirements Engineering (RE) eine besondere Bedeutung zukommt. Innerhalb des Requirements Engineerings werden verschiedene Arten von Anforderungen unterschieden: funktionale Anforderungen, Qualitätsattribute und Randbedingungen. Die beiden letzteren Anforderungsarten werden in der Praxis oftmals unter dem Begriff „nicht-funktionale“ Anforderungen zusammengefasst. Fokus von vielen (RE-)Methoden sind funktionale Anforderungen, auch wenn Studien zufolge oftmals die nicht-funktionalen Anforderungen für den Erfolg eines Projekts verantwortlich sind. Aufgrund einer dynamischen Umwelt werden Softwareprojekte heutzutage oftmals agil umgesetzt, was das Anwenden existierender Methoden sowie den Umgang mit nicht-funktionalen Anforderungen generell erschwert. Zum Lösen dieser Herausforderung, werden oftmals Softwarelösungen eingesetzt, welche jedoch neue Herausforderungen mit sich bringen und sich auch nicht auf nicht-funktionale Anforderungen konzentrieren.

Ziel von SUCONAS ist es daher, nach Analyse des aktuellen Stands einen Softwareprototyp zur Unterstützung des Umgangs mit nicht-funktionalen Anforderungen in agilen Softwareprojekten zu gestalten. Neben der Implementierung dieses Prototyps ist auch die Evaluierung dessen mit dem Praxispartner ein Bestandteil des Ziels.

Konsortium/Projektpartner:

- Universität Stuttgart, BWI, Abt. VIII: Wirtschaftsinformatik II (WIUS)

- Trumpf SE + Co. KG

- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

- EIT ICT Labs Germany GmbH ("Software Campus")

laufend

laufend

Traditionelle Lehrmethoden stellen Lehrende vor verschiedene Herausforderungen. Dazu gehören eine oft eingeschränkte Motivation der Lernenden, begrenzte Möglichkeiten für praxisnahes Lernen („Learning by Doing“) und eine eingeschränkte Skalierbarkeit von Lehrveranstaltungen. „Learning by Doing“ ist ein zentrales Prinzip konstruktivistischer Lerntheorie, die Lernen als aktiven Konstruktionsprozess versteht und die Bedeutung von Erfahrung und sozialer Interaktion für die Wissensbildung betont. Ergänzend dazu hebt die Theorie der Embodied Cognition hervor, dass kognitive Prozesse wesentlich durch physische Interaktionen mit der Umwelt geprägt sind. Virtual Reality (VR) adressiert die Restriktionen traditioneller Lehrmethoden und knüpft an die aufgeführten Theorien an, indem interaktive Umgebungen geschaffen werden, die traditionelle Lehrinhalte erweitern können.Ein zentrales Problem ist, dass bislang kein klarer, strukturierter Ansatz existiert, wie VR-Lerninhalte systematisch konzipiert, entwickelt und in bestehende Lehrveranstaltungen integriert werden können (im Rahmen dieser Arbeit „prozessuales Problem“ genannt). Bestehende Instruktionsdesign-Modelle bieten zwar Ansätze zur Gestaltung von Lehrinhalten, jedoch fehlt bislang ein Modell, das speziell die Konzeption von VR-Lehrinhalten unterstüzt. Ein weiteres Problem ist die notwendige interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Lehrenden, didaktischen Expert*innen und technischen Entwickler*innen: Diese Akteure verfügen über unterschiedliches Wissen und eigene Terminologien, was die gemeinsame Konzeption und Entwicklung von VR-Lerninhalten erschwert (im Rahmen dieser Arbeit „Übersetzungsproblem“ genannt). Das TPACK-Framework begründet die Notwendigkeit dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, indem beschrieben wird, dass fachliches, didaktisches und technisches Wissen für eine effektive Integration digitaler Technologien in die Lehre kombiniert werden müssen. Die Infografik veranschaulicht das beschriebene prozessuale Problem und das Übersetzungsproblem.

Das Forschungsprojekt entwickelt eine Methode, die Lehrende dabei unterstützen soll, 1) Lehrinhalte VR-kompatibel aufzubereiten und 2) mit den am VR-Entwicklungsprozess Beteiligten effektiv zusammenzuarbeiten. Die Methode wird nach dem Design-Science-Research-Paradigma (DSR) und den Prinzipien des Situational Method Engineering (SME) entwickelt und wird durch Rollen, Aktivitäten, Techniken, Werkzeuge, Ergebnisse und ein Metamodell beschrieben.

Konsortium/Projektpartner:

- Universität Stuttgart, BWI, Abt. VIII: Wirtschaftsinformatik II (WIUS)

- DHBW Stuttgart, Zentrum für digitale Transformation

laufend

Forschungsbereich Sustainable Mobility

Der Fokus des Forschungsprojekts EGeMi liegt auf der Generierung und Integration von Echtzeitdaten für linienbasierte Bürgerbusse, flexible Bürgerrufautos sowie Mitfahrdienste in elektronische Fahrplanauskunftssysteme. Aufbauend auf die Ergebnisse der in der mFUND-Förderlinie geförderten Vorstudie FEeoV, wird durch die Verschmelzung und Weiterentwicklung der Mobilitätslösungen des Projektpartners Match Rider UG und des assoziierten Partners SIVIS GmbH ein zentrales Administrationstool geschaffen, mit welchem der Buchungsprozess und die Disposition der Fahrten für Bürgerbusverkehre, Bürgerrufautoverkehre und Mitfahrdienste abgewickelt werden können.

Es ist von Interesse, inwiefern informationstechnische Lösungen die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum unterstützen können. Neben objektiv messbaren Größen wie Pünktlichkeit der Verbindungen und erreichten Anschlussfahrten ist davon auszugehen, dass das Vertrauen in die Verkehrsträger entscheidender Faktor für die Akzeptanz multimodaler Reiseketten unter Einbeziehung ehrenamtlicher Gemeinschaftsverkehre bei den Nutzern sein. Zur näheren Untersuchung der vertrauensbildenden Kriterien ist zunächst eine umfassende Analyse aller beteiligten Stakeholder notwendig: Auf Basis dieser erfolgt gemäß dem Vorgehensmodell der ISO 16355 eine Analyse der spezifischen Bedürfnisse der Stakeholder an multimodale Gemeinschaftsverkehre generell und im speziellen hinsichtlich der zu entwickelnden Softwarelösung. Dies geschieht zum einen, um bei allen Projektbeteiligten ein gemeinsames Problemverständnis zu generieren, sowie zur Eruierung spezifischer Anforderungen an die Softwarelösung. Weitere wissenschaftliche Fragestellungen betreffen die Bewertung der relativen und technischen Qualität der im Projekt entwickelten Lösung durch die Stakeholder, sowie des zu erreichenden gesellschaftlichen Mehrwerts des Projektes insgesamt.

abgeschlossen

Problemstellung

Zur Ermöglichung intermodaler Reiseketten werden Echtzeitinformationen immer bedeutender und sind in urbanen Räumen für den ÖPNV bereits realisiert. Als elektronische Fahrplanauskunft den Fahrgästen App-basiert angeboten, ist die Basis geschaffen, um den ÖPNV attraktiv zu gestalten. In ländlich geprägten Räumen ist die Verbreitung von Fahrgastinformationssystemen (FIS) nicht so weit vorangeschritten. Hier sind ehrenamtliche Gemeinschaftsverkehre verbreitet, die die oftmals kostenintensiven technischen Voraussetzungen für eine Anbindung an FIS nicht leisten können.

Ziel

Ziel des Vorhabens ist die Generierung und Integration von Fahrplan- und Echtzeitdaten ehrenamtlich organisierter Mobilitätsangebote in dynamische Auskunftssysteme. Es wird ein neues Nutzungs- und Vernetzungskonzept zur Realisierbarkeit von intermodalen Reiseketten im ländlichen geprägten Raum unter Berücksichtigung von linienbasierten Gemeinschaftsverkehren (Bürgerbussen) implementiert. Dadurch entstehen planbare und durchgängige Reisewege, die hinsichtlich der Anschlusssicherung für die Fahrgäste einen großen Mehrwert bieten.

Erwartete Ergebnisse

Die Integration ehrenamtlich getragener Mobilitätsangebote in ein Software-Ökosystem am Beispiel Baden-Württemberg erfolgt mittels der App „MatchRiderGO“ über die bestehenden Schnittstellen der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH. In einer ersten Ausbaustufe wird die Einbindung von Fahrplandaten von Bürgerbusverkehren in eine regionale Datendrehscheibe und die Darstellung in einer App für die Fahrgäste realisiert. Die generierten Fahrplandaten werden als Open Data der mCLOUD bereitgestellt.

Konsortium

- Universität Stuttgart, Abteilung VIII - ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW)

- Match Rider UG

- Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Laufzeit

Januar 2019 - März 2020

ageschlossen

Konsortium

- S3 Innovations

- Electrify-BW e.V.

- Universität Stuttgart, Abteilung VIII - ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- Hochschule der Medien

aktuelle

Konsortium

- Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW)

Ganz im Sinne der Share Economy soll das Projekt ein gesellschaftliches Umdenken fördern, das die Bereitschaft der Menschen ihre Autos zu teilen, steigert. Die Antragsteller möchten in Zukunft ein funktionierendes Netzwerk dynamischer Fahrgemeinschaften auch auf Kurz- und Mitteldistanzen realisieren.

Konsortium/Projektpartner

- Match Rider UG

- Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

- CyberForum e.V.

Ziel des Projektes „Aprikose“ ist die Entwicklung einer Appliance, also eines vorinstallierten, vorkonfi-gurierten und sofort einsetzbaren IT-Endgeräts. Durch den Einsatz der Appliance und der im Rahmen des Projekts ebenfalls entwickelten begleitenden Softwarekomponenten und Dienstleistungen können KMUs im Bereich von Mobilitäts- sowie komplementärer Dienstleistungen sich einfach, kostengünstig und sicher vernetzen (sog. Koopkurrenznetzwerk) und gemeinsam höherwertige Dienstleistungspakete anbieten, die international Vorbildcharakter haben und die Nutzung umweltfreundlicher Mobilitätsdienstleistungen vereinfachen.

Konsortium/Projektpartner

- Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- Bundesministerium für Bildung und Forschung

- highQ Computerlösungen GmbH

abgeschlossen

Gründung eines ehrenamtlichen Bürgermobilitätsvereins, der mit einem Großraum e-PKW den öffentlichen Personalnahverkehr ergänzt.

Projektpartner

- Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

- Stadt Boxberg

- Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen der Universität Stuttgart

Projektlaufzeit

Mai 2013 - Dezember 2015

abgeschlossen

1. Platz "Echt gut!"

Der im Zuge des Projekts gegründete Mobilitätsverein "Wir verbinden Boxberg e.V." hat bei dem durch das Land Baden-Württemberg initiierten Ehrenamtswettbewerb "ECHT GUT!" den 1. Platz in Kategorie "Mensch und Umwelt" belegt

Zwei Bürgerbuslinien im Raum Bad Boll sollen die auf die Stadt Göppingen ausgerichteten ÖPNV-Angebote durch den Einsatz elektrisch betriebener Bürgerbusse ergänzen. Um den Anschluss an bestehende ÖPNV-Angebote zu gewährleisten, sollen eine dynamische Fahrer- und Fahrgastinformation an den Verknüpfungshaltestellen eingerichtet und die Bürgerbuslinien an die zentrale Datendrehscheibe Baden-Württemberg angebunden werden, sodass ein innovatives, integriertes und nachhaltiges Mobilitätskonzept entsteht.

Projektpartner

- Verband Region Stuttgart - Körperschaft des öffentlichen Rechts

- Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH

- Gemeindeverwaltung Raum Bad Boll

- VWI Verkehrswissenschaftsliches Institut Stuttgart GmbH

- highQ Computerlösungen GmbH

Projektlaufzeit

Januar 2013 - Dezember 2015

abgeschlossen

Das Projekt e-Bürgerbus-Wiki hat zum Ziel, den Wissensaustausch insbesondere in Baden-Württemberg zum Thema elektrisch betriebener Bürgerbusse durch die Implementierung eines Wikis zu fördern und eine jederzeit aktuelle Wissensbasis zu schaffen, mit deren Hilfe bestehende wie in Gründung befindliche Bürgerbusvereine ihre knappen Ressourcen effizienter einsetzen können.

Projektpartner

- e-mobil BW - Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie Baden-Württemberg GmbH

Projektlaufzeit

Beginn November 2012

abgeschlossen

Das Projekt VERENA soll prototypisch eine von den Akteuren akzeptierte IoT-Plattform für digitale Ladelösungen entwickelt und über ein IoT-Modul in die Ladestation (privat und halböffentlich) integriert werden, die die Bereitstellung modularer Ladedienstleistungen ermöglicht. Die IoT-Plattform soll über die Bereitstellung einer modularen Softwarearchitektur es ermöglichen, Drittanbietern erstmalig ihre Software-Produkte auf allen Ladestationen ausführen und mittels eines Services Stores anbieten zu können, die mit dem als Hardware einzubindenden IoT-Modul ausgestattet sind. Das Projekt setzt hierbei auf eine rechtliche Offenheit und Standards, die herstellerunabhängig genutzt und erweitert werden können. So werden Ladestationen zu individualisierbaren "Touchpoints” für E-Mobilisten und können durch eine Bündelung digitaler Services, prototypisch umgesetzt am Beispiel der Energiemanagementapplikation, einen überlegenen Mehrwert für die Ladestationsnutzer entfalten.

Projektpartner

- chargeIQ GmbH

- Stöhr GmbH

- Universität Stuttgart, Betriebswirtschaftliches Institut, Abt. VIII: Wirtschaftsinformatik II

Projektlaufzeit

Februar 2023 - Februar 2025

Das Projekt BALANCE soll als Folgeprojekt von VERENA eine innovative Prognoseanwendung für Ladeinfrastruktur und Heimenergie-Management-Systeme entwickeln. Über einen Zeitraum von 18 Monaten soll durch die Analyse und Optimierung des Ladeverhaltens von E-Fahrzeugen, die Integration erneuerbarer Energien und intelligentes Lastmanagement die Netzstabilität verbessert werden. Das System soll die Vorhersage von Störungen bei Ladestationen ermöglichen und bietet flexible HEMS-Integration über einen Service-Store. Dank der so gewonnenen IoT-Daten aus den Ladevorgängen und dezentralen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten lässt durch die zu entwickelte Prognoseanwendung digitale Dienstleistung in Bezug auf Flexibilität Energiemarkt und zukünftig in Richtung Redispatch 3.0 erreichen. Durch zukünftig abzusehenden Anstieg an erneuerbaren Energieerzeugung bedarf es zunehmend mehr Möglichkeiten Erzeugung und Verbrauch in Balance zu bringen.

Projektpartner

- chargeIQ GmbH

- Stöhr GmbH

- mondas GmbH

- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesystems ISE

- Universität Stuttgart, Betriebswirtschaftliches Institut, Abt. VIII: Wirtschaftsinformatik II

Projektlaufzeit

April 2025 - September 2026

Forschungsbereich Advanced Manufacturing

Problemstellung und Zielsetzung

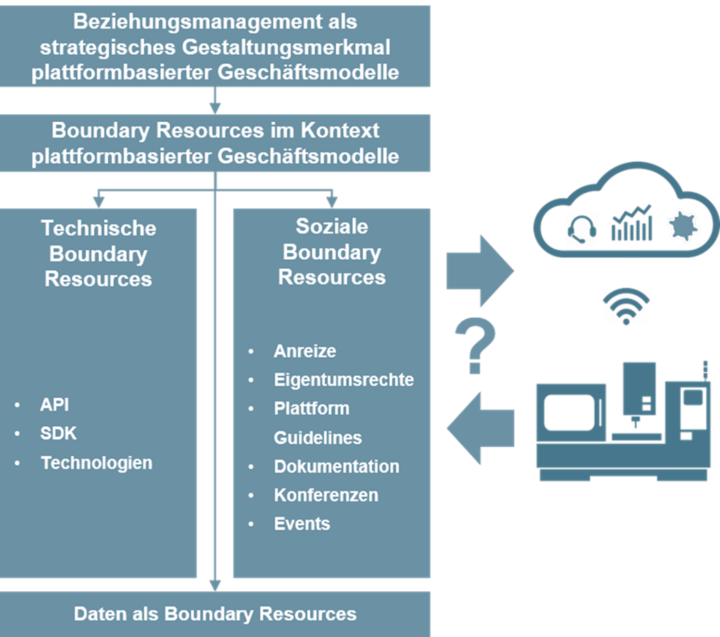

Das Internet der Dinge bietet für produzierende Unternehmen im Werkzeugmaschinenbau hohes Potential für zusätzliche Erlöse. Vernetzung und entsprechende Software ermöglichen eine modulare Ausstattung der Werkzeugmaschinen mit zusätzlichen smarten und wertschöpfenden Services. Die Bereitstellung solcher digitaler Services erfolgt über digitale Plattformen, welche in der Praxis auch als industrial IoT (iIoT) Plattformen bezeichnet werden. Als Konzept spielen Plattformen bereits eine zentrale Rolle in vielen Domänen wie mobilen Endgeräten, Smart Home oder vernetzten Automobilen. Dennoch sind plattformbasierte Geschäftsmodelle für produzierende Unternehmen im industriellen Kontext noch wenig erforscht. Zusätzlich sind Plattformen ein zentraler Bestandteil flexibler Wertschöpfungsnetzwerke, wobei die Plattformanbieter oftmals eine fokale Rolle einnehmen und die Plattform gestalten können. Strategisches Beziehungsmanagement, als Gestaltungsmerkmal plattformbasierter Geschäftsmodelle, bietet für produzierende Unternehmen die Möglichkeit, die komplementären Drittanbieter (z. B. Dienstleistungen und Softwareprodukte) zu steuern und zu kontrollieren. Somit stellt das Beziehungsmanagement ein attraktives und interdisziplinäres Forschungsfeld dar.

Lösungsweg

In dem Forschungsprojekt wird der Boundary Resources Ansatz als Gestaltungsmerkmal des Beziehungsmanagements für Plattformanbieter im Kontext des industriellen Internets der Dinge untersucht. Unter Boundary Resources können unterschiedliche Ressourcen verstanden werden, die Partnern den Zugang zur Plattform und deren Kerntechnologien ermöglichen und sie befähigen die technischen Funktionen einer Plattform zu nutzen.

Geplantes Vorgehen für das Forschungsprojekt:

- Plattformdefinition und Adaption des Plattform- und des Ökosystemkonzepts für den Maschinenbau

- Evaluation des aktuellen Stands der Technik rund um den Einsatz von Boundary Resources bei iIoT Plattformen

- Untersuchung von Qualitätsfaktoren bei den identifizierten Boundary Resources und ihren Einfluss auf das Wachstum von iIoT Ökosystemen

- Ableitung von Handlungsempfehlungen für Anbieter von iIoT-Plattformen für stakeholderzentrierte Gestaltung von Boundary Resources zur Gewinnung von Wertschöpfungspartnern

Problemstellung und Zielsetzung

Cloud Manufacturing überträgt die Prinzipien des Cloud Computing auf die Produktionslandschaft. Die High-level Idee ist das Zusammenspiel der Integration von verteilten Ressourcen (Produktionsressourcen oder Produktionsfähigkeiten) sowie die Verteilung von diesen integrierten Ressourcen über eine Cloud Plattform.

Innerhalb der Literatur wurde identifiziert, dass das Thema der Informationssicherheit sowie das Vertrauen in dieses neue Produktionsparadigma bisher unzureichend untersucht worden ist. Während die Vertrauenssituation beim klassischen Cloud Computing bereits eine signifikante Rolle spielt, ist diese beim Cloud Manufacturing grundsätzlich verschärft, da der ganzheitliche Produktionsprozess über eine Cloud abgewickelt wird. So stehen neben Informationen und Daten nun auch bspw. Betriebsgeheimnisse und Spezialwissen rund um die Produktion „in der Cloud“ – diese können, bei Missbrauch oder fälschlicher Handhabung, gar zum Verlust von Wettbewerbspositionen und der Wettbewerbsfähigkeit führen. Demnach ist diese Situation ebenfalls durch einen hohen Grad an Unsicherheit und Verletzbarkeit der Anwender charakterisiert.

Lösungsweg

Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, signifikante Einflussfaktoren aus der Anwenderperspektive zu determinieren, welche einen positiven oder negativen Einfluss auf die Bildung des Vertrauens gegenüber einer Cloud Manufacturing Plattform ausüben. Diese stellen schließlich die Basis, um Gestaltungsempfehlungen für die Anbieter von Cloud Manufacturing Plattformen ableiten zu können. Innerhalb der bisherigen Arbeit konnte die Problemdomäne des Vertrauens im Cloud Manufacturing definiert und strukturiert werden. Damit wurde nebst der existierenden Forschungslücke eine klare Untersuchungsnotwendigkeit identifiziert, da sich bisherige Erkenntnisse in thematisch benachbarten Bereichen nicht direkt übertragen lassen.

Konsortium

- Compacer GmbH

- Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- JURIBO Anwaltskanzlei

- HAW Hamburg Forschergruppe "Blockchains in Sensornetzen"

- Materna GmbH

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Metamodells für die Modellierung von Prozessen aller Domänen in produzierenden Unternehmen sowie die Entwicklung eines Prototyps eines geeigneten Modellierungstools.

Konsortium/Projektpartner:

- Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- Deutsche Forschungsgemeinschaft

- Graduate School of Excellence advanced Manufacturing Engineering (GSaME)

- Universität Stuttgart, Institut für Architektur von Anwendungssystemen

Der Forschungsbereich IT-Integration verteilter Wertschöpfungsnetzwerke beschäftigt sich mit der Integration von Daten, Anwendungen und Geschäftsprozessen. Es werden Möglichkeiten der Integration von (Teil-)funktionen in unternehmenseigene und unternehmensübergreifende Anwendungen untersucht. Integrationsansätze werden aus technischer wie auch betriebswirtschaftlich-organisatorischer Sicht untersucht. Der Grad der Integration soll durch geeignete Ansätze messbar gemacht werden. In Verbindung mit zu bewertenden Merkmalen zur Charakterisierung von Integrationsgegenständen sollen so Aussagen über optimale Integrationsgrade ermöglicht werden. Ebenso stehen Kosten-/Nutzenanalysen im Fokus des Forschungsbereichs, um die Wirtschaftlichkeit der IT-Integration verteilter Wertschöpfungsnetzwerke zu untersuchen. Die Qualitätssicherung der IT-Integration wie auch das Projektmanagement im Hinblick auf die IT-Integration verteilter Wertschöpfungsnetzwerke stehen ebenfalls im Blickpunkt der Betrachtung.

Konsortium/Projektpartner:

- Universität Stuttgart, Lehrstuhl für ABWL und Wirtschaftsinformatik II

- Deutsche Forschungsgemeinschaft

- Graduate School of Excellence advanced Manufacturing Engineering (GSaME)

- Universität Stuttgart, Institut für Architektur von Anwendungssystemen

Heutzutage werden immer mehr Produkte mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban entwickelt. Ein Merkmal solcher Projekte ist die Dynamik der Anforderungen. Während der gesamten Projektdauer ändern sich die Anforderungen ständig. Methoden im Requirements Engineering konzentrieren sich oft auf die funktionalen Anforderungen. Insbesondere bei der Entwicklung einer IT für die Produktion gibt es neben den funktionalen Anforderungen eine Vielzahl an Randbedingungen (engl. constraints), wie beispielsweise technische Randbedingungen, welche bereits während des Entwicklungsprozesses berücksichtigt werden müssen. Bisherige Forschung zeigt, dass kein wissenschaftlich begründeter Ansatz existiert, welcher für die systematische Berücksichtigung von Randbedingungen, insbesondere in agilen Projekten, genutzt werden kann.

Das Dissertationsprojekt konzentriert sich auf das Entwickeln eines methodischen Ansatzes, welcher agile Teams dabei unterstützt, Randbedingungen zu berücksichtigen und mit ihnen systematisch umzugehen. Zum Erreichen dieses Ziels wird sich am Design Science Research (DSR)-Ansatz orientiert.

Das Projekt untersucht Daten und Informationen als zentrale Austauschobjekte, um Transparenz und Vertrauen beim Datenaustausch (engl.: Data Sharing) zu fördern, insbesondere durch den Einsatz von Datentreuhandmodellen. Da standardisierte Kriterien zur einheitlichen Charakterisierung von Daten nach wie vor fehlen, herrscht zwischen Unternehmen eine latente Unsicherheit bei der Bewertung von Daten hinsichtlich ihres Werts und ihrer Schutzbedürftigkeit. Dies hemmt die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit auf Basis von Daten. Auch Datentreuhänder haben Probleme, Datenangebote und Bedarfe für die Erstellung von Datenprodukten effizient abzustimmen. Entsprechend verfolgt das Projekt das Ziel, eine Methode zur Bewertung von Daten zu entwickeln. Im Rahmen dieser Methode sollen auch konkrete Handlungsempfehlungen für Datengeber abgeleitet und ein technisch gestützter Ansatz zur Steuerung von Angeboten und Bedarfen für Datentreuhänder geschaffen werden.

Forschungsbereich Digital Sustainability

IT Service Management (ITSM) spielt eine zentrale Rolle in der digitalen Transformation von Organisationen und wird häufig durch das weit verbreitete Framework der IT Infrastructure Library (ITIL) strukturiert. Zeitgleich herrscht ein wachsender Handlungsdruck, nachhaltige Praktiken insbesondere im Kontext digitaler Praktiken zu verankern. Eine systematische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsprinzipien und Ansätzen fehlt jedoch bislang in ITIL. Dieses Promotionsprojekt untersucht daher, wie ITIL gezielt weiterentwickelt werden kann, um nachhaltiges ITSM in digitalen Plattformen zu fördern. Durch die Analyse bestehender Strukturen und die Identifikation konkreter Erweiterungsmöglichkeiten soll ein effizienter und verantwortungsvoller Ressourceneinsatz gestärkt werden. Ziel ist es, ein konzeptionelles Rahmenwerk zu entwickeln, das die nachhaltige Transformation digitaler Plattformen unterstützt und damit sowohl ökonomische als auch ökologische Potenziale erschließt.

Das Forschungsprojekt MET-CIRCLE zielt darauf ab, den Rückfluss von Metallschrott effizienter zu gestalten, indem ein digitales Take-Back-System entwickelt wird. Durch Sensorik und Ortungstechnologien soll der Aufwand für die Schrottdatenerfassung bei Metallverarbeitern reduziert und diese zur eigenen Aufbereitung motiviert werden. Die Lösung ermöglicht eine durchgängige Datennutzung zwischen Metallverarbeitern, Schmelzwerken und der sus.raw GmbH, wodurch eine direkte Kombination von Schrottabholung und Neumetalllieferung möglich wird. Das Projekt wird im Rahmen von „Invest BW“ bis August 2026 gefördert, mit Fokus auf die Entwicklung eines unternehmensübergreifenden Informationssystems und KI-gestützter Logistikoptimierung.

Der zunehmende Metallverbrauch, bedingt durch technologische Entwicklungen und das globale Bevölkerungswachstum, bringt erhebliche ökologische Herausforderungen mit sich. Herkömmliche Recyclingmethoden sind oftmals ineffizient, was zu Ressourcenverschwendung und einem erhöhten ökologischen Fußabdruck führt. Intelligente Rücknahmesysteme bieten hier einen innovativen Lösungsansatz, indem sie durch den Einsatz smarter Technologien den Recyclingprozess optimieren.

Ziel dieser Forschung ist es, zu untersuchen, wie intelligente Rücknahmesysteme die verschiedenen Phasen des Metallrecyclings – insbesondere Sammlung, Sortierung und Verarbeitung – verbessern können. Dabei sollen effektive Strategien für die großflächige Implementierung dieser Systeme identifiziert werden. Die Studie basiert auf der Design Science Research (DSR)-Methodik, welche besonders geeignet ist, um komplexe Problemfelder systematisch zu analysieren und darauf aufbauend praxistaugliche Artefakte zur Problemlösung zu entwickeln und zu evaluieren.

Die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen wird in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Anstieg ausgedienter Traktionsbatterien führen. Ein effizientes Batterierecycling ist notwendig, um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu fördern und kritische Rohstoffe zurückzugewinnen. Insbesondere das Pretreatment (inkl. Diagnose, Sortierung, Demontage) beeinflusst maßgeblich die Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit nachgelagerter Verwertungswege sowie die Qualität zurückgewonnener Materialien. Diese Prozesse sind jedoch hochkomplex, stark variabel und häufig geprägt von begrenzter Datenverfügbarkeit, hohen Sicherheitsanforderungen und manuellem Aufwand.

Künstliche Intelligenz (KI) bietet das Potenzial, den Automatisierungsgrad der Prozesse zu erhöhen und diese effizienter und sicherer zu gestalten. Doch obwohl viele Unternehmen KI als Chance erkennen, fehlt es an einer fundierten Entscheidungsgrundlage, in welchen Anwendungen, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Form KI im Batterierecycling nachhaltig eingesetzt werden kann.

Ziel des Promotionsvorhabens ist daher die Entwicklung einer wissenschaftlich fundierten und praxisorientierten Entscheidungsunterstützungsmethode, mit welcher Unternehmen den KI-Einsatz im Batterierecycling, insbesondere im Pretreatment, systematisch bewerten können.

Relevanz der Themenstellung

Produzierende Unternehmen durchlaufen eine "Twin Transformation", die sowohl die digitale als auch die Nachhaltigkeitstransformation umfasst. Diese Transformationen beeinflussen sich gegenseitig und werden durch die Gesetzgebung der Europäischen Union verstärkt, insbesondere durch den Green Deal und die Advanced Digital Technology Policy. Diese Gesetze haben bereits jetzt erheblichen Einfluss auf produzierende Unternehmen und werden in den kommenden Jahren noch stärker wirken, da weitere Vorschriften in Kraft treten. Bei Nichteinhaltung drohen hohe finanzielle Strafen. Durch diese Transformationen können Unternehmen ihre Geschäftsmodelle innovieren und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der Fokus liegt darauf, wie Unternehmen digitale Technologien (insb. Daten und Informationen) und nachhaltige Praktiken effektiv integrieren können, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Wissenschaftliche Fragestellung und Ergebnisse

Auf dieser Basis wird ein systematischer und wissenschaftlich hergeleiteter Ansatz konzipiert, um produzierende europäische Unternehmen zu befähigen Innovationen von Geschäftsmodellen im Kontext der Twin Transformation zu entwickeln. Dabei soll untersucht werden, wie sich die parallelen Herausforderungen der Digitalisierung und der ökologischen Nachhaltigkeit auf die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen auswirken und welche Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen können. Zunächst wird die Frage behandelt, welche spezifischen Herausforderungen für europäische produzierende Unternehmen im Umgang mit der Twin Transformation bestehen. Die nächste Forschungsfrage konzentriert sich darauf, wie die Twin Transformation und die damit verbundene Gesetzgebung europäische produzierende Unternehmen beeinflussen. Hierbei wird untersucht, inwiefern gesetzliche Vorgaben und politische Rahmenbedingungen die Transformation unterstützen oder behindern.

Das Projekt VERENA soll prototypisch eine von den Akteuren akzeptierte IoT-Plattform für digitale Ladelösungen entwickelt und über ein IoT-Modul in die Ladestation (privat und halböffentlich) integriert werden, die die Bereitstellung modularer Ladedienstleistungen ermöglicht. Die IoT-Plattform soll über die Bereitstellung einer modularen Softwarearchitektur es ermöglichen, Drittanbietern erstmalig ihre Software-Produkte auf allen Ladestationen ausführen und mittels eines Services Stores anbieten zu können, die mit dem als Hardware einzubindenden IoT-Modul ausgestattet sind. Das Projekt setzt hierbei auf eine rechtliche Offenheit und Standards, die herstellerunabhängig genutzt und erweitert werden können. So werden Ladestationen zu individualisierbaren "Touchpoints” für E-Mobilisten und können durch eine Bündelung digitaler Services, prototypisch umgesetzt am Beispiel der Energiemanagementapplikation, einen überlegenen Mehrwert für die Ladestationsnutzer entfalten.

Projektpartner

- chargeIQ GmbH

- Stöhr GmbH

- Universität Stuttgart, Betriebswirtschaftliches Institut, Abt. VIII: Wirtschaftsinformatik II

Projektlaufzeit

Februar 2023 - Februar 2025

Das Projekt BALANCE soll als Folgeprojekt von VERENA eine innovative Prognoseanwendung für Ladeinfrastruktur und Heimenergie-Management-Systeme entwickeln. Über einen Zeitraum von 18 Monaten soll durch die Analyse und Optimierung des Ladeverhaltens von E-Fahrzeugen, die Integration erneuerbarer Energien und intelligentes Lastmanagement die Netzstabilität verbessert werden. Das System soll die Vorhersage von Störungen bei Ladestationen ermöglichen und bietet flexible HEMS-Integration über einen Service-Store. Dank der so gewonnenen IoT-Daten aus den Ladevorgängen und dezentralen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten lässt durch die zu entwickelte Prognoseanwendung digitale Dienstleistung in Bezug auf Flexibilität Energiemarkt und zukünftig in Richtung Redispatch 3.0 erreichen. Durch zukünftig abzusehenden Anstieg an erneuerbaren Energieerzeugung bedarf es zunehmend mehr Möglichkeiten Erzeugung und Verbrauch in Balance zu bringen.

Projektpartner

- chargeIQ GmbH

- Stöhr GmbH

- mondas GmbH

- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesystems ISE

- Universität Stuttgart, Betriebswirtschaftliches Institut, Abt. VIII: Wirtschaftsinformatik II

Projektlaufzeit

April 2025 - September 2026

Forschungsbereich Data Quality Management

Heutzutage stehen Unternehmen vor der Herausforderung, stetig wachsende Datenströme zu beherrschen. Diese Daten sind der Treibstoff für maschinelles Lernen und datengetriebene Produkte – ihr Nutzen steigt jedoch nur mit ihrer Güte. Da Informationen aus verschiedensten Quellen, in unterschiedlichen Formaten und in bislang unerreichter Geschwindigkeit eintreffen, wird eine verlässliche Datenqualität zur unverzichtbaren Grundlage, um das Potenzial datengetriebener Geschäftsmodelle auszuschöpfen – insbesondere in verteilten Umgebungen, in denen Anbieter und Nutzer von Daten unabhängig voneinander operieren.

Genau hier setzt unsere Forschung an. Wir entwickeln Methoden, mit denen sich die Qualität von Daten auch in dezentralen Szenarien präzise messen und nachhaltig sichern lässt. Klassische Ansätze richten den Blick meist ausschließlich auf die Daten selbst oder behandeln rein technische Aspekte. Wir verfolgen hingegen ein verteiltes Modell, das Datenanbietern ermöglicht, eigenständig auf die spezifischen Herausforderungen ihrer Autonomie zu reagieren.

Dabei berücksichtigen wir neben den technischen Möglichkeiten ebenso die organisatorischen Rahmenbedingungen. Erst das harmonische Zusammenspiel beider Ebenen bestimmt, wie praktikabel etablierte Verfahren sind – und an welchen Stellen neue Ansätze echten Mehrwert schaffen.

Forschungsbereich Digital Sovereignty

In diesem Promotionsvorhaben wird die Rolle von Open-Source-Software (OSS) für die Stärkung der digitalen Souveränität Europas untersucht. Im Zentrum steht die Analyse, inwiefern OSS zur Förderung einer souveränen und innovativen europäischen Digitalwirtschaft beitragen kann. Die Arbeit konzentriert sich auf verschiedene Aspekte: die Auswirkungen von Digitalregulierungen auf datengetriebene Dienstleistungen, die finanziellen Vorteile der Umstellung auf OSS sowie die Anforderungen an vertrauenswürdige Cloud-Lösungen und Kollaborationssoftware. Mithilfe einer systematischen Vorgehensweise werden mehrere Forschungsarbeiten zusammengefasst, die gemeinsam einen umfassenden Beitrag zur Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Ökonomie leisten sollen. Die Ergebnisse sollen aufzeigen, inwieweit Open-Source-Software (OSS) einen wesentlichen Beitrag zu einer souveränen digitalen Infrastruktur leisten und die Europäische Union bei der Förderung einer wettbewerbsfähigen Digitalwirtschaft unterstützen kann.

Dimitri Petrik

Dr. rer. pol.Post-Doktorand und GSaME-Nachwuchsgruppenleiter